記事内に広告が表示されている場合、紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

CGの表現や生産性などに大きく影響するレンダラーについて紹介します。

ワンコ先生

ワンコ先生

菊千代

菊千代

ワンコ先生

ワンコ先生

Table of Contents

レンダラーとは

レンダラーは3DCGを描画する機能やソフトのことです。描画することを「レンダー(レンダリング)」といいます。

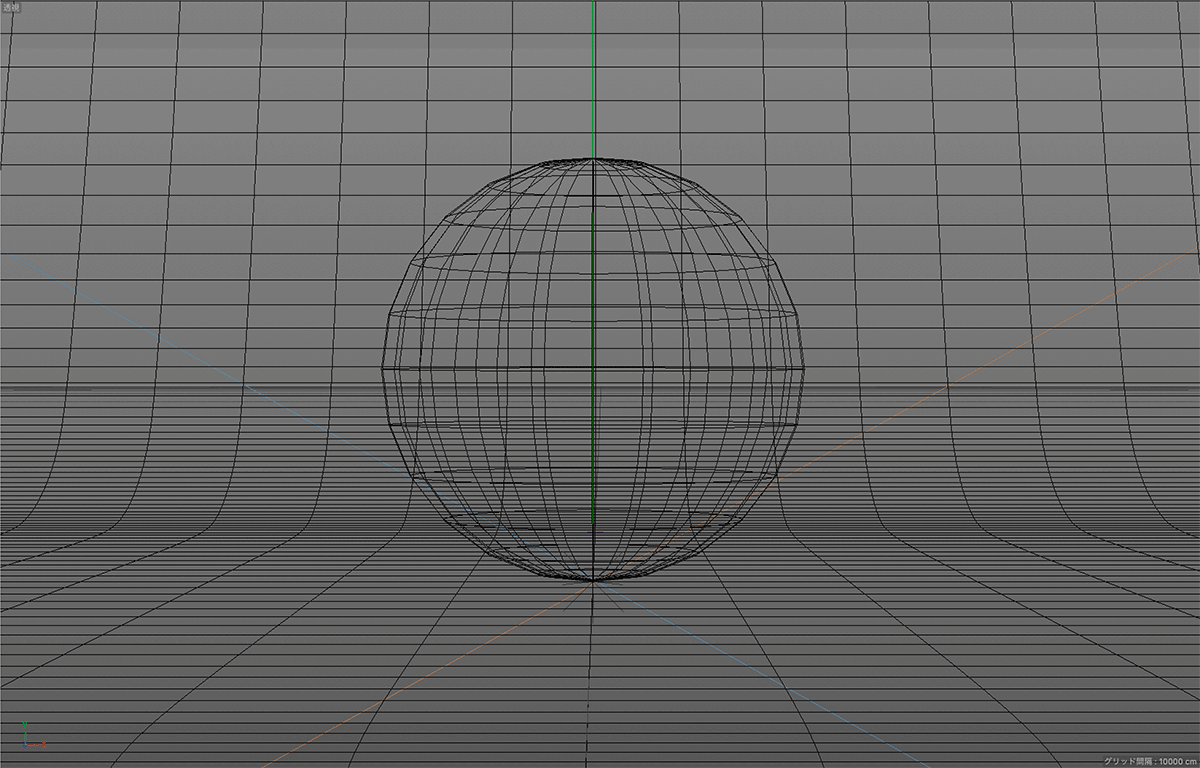

次の絵はレンダリング前の状態。

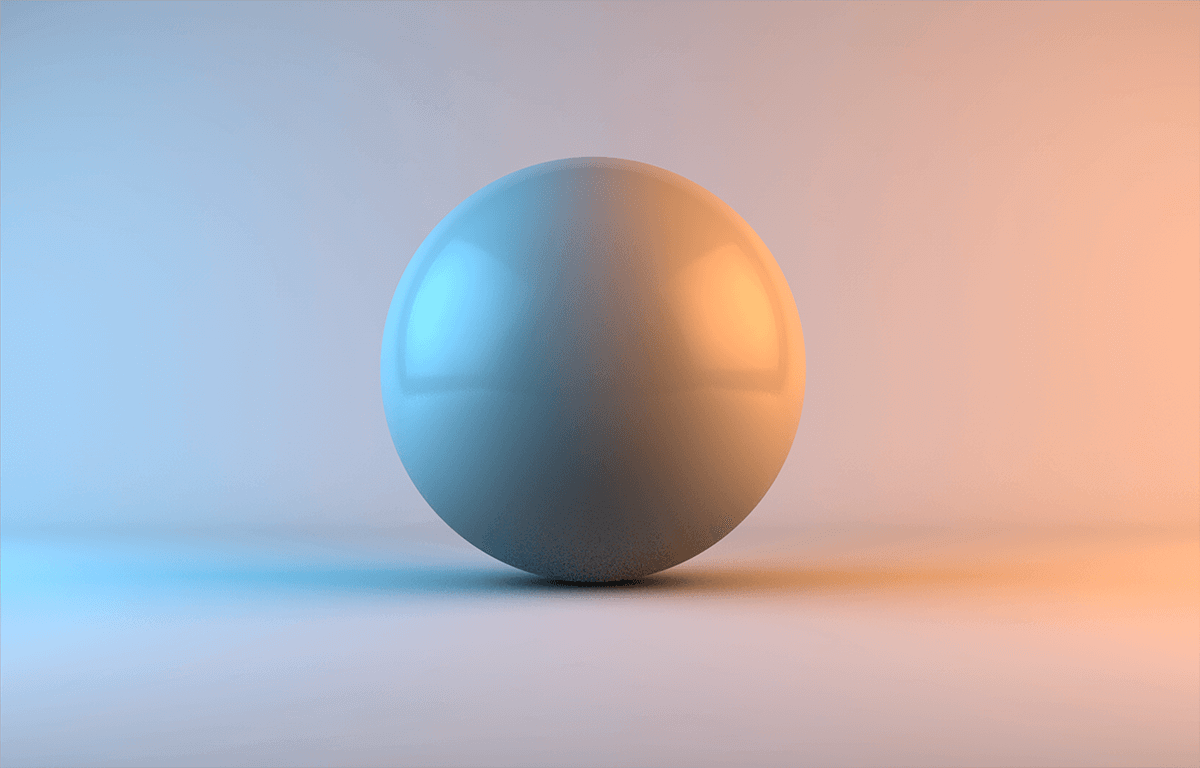

レンダリングすると次のようになります。

同じデータでもフォトリアルにしたり、アニメ調にしたりと設定次第で様々な表現が可能です。

レンダリングが数秒で終わる場合もあれば、複数台の高性能マシンを使っても数日かかる場合もあるなど、計算時間はポリゴン数や設定などによって異なります。

近年はGPU(グラフィックボード)を使ったレンダラー(GPUレンダラー)によってレンダリング速度が上がっていることなどから、従来は長い計算時間が必要だったアンバイアス(物理的により正確)でフォトリアルな表現を得意とするレンダラーが増えています。

標準レンダラーと外部(サードパーティー製)レンダラー

統合型CGソフトなどに搭載されている「標準レンダラー」に対して、外部の会社が開発・販売しているレンダラーは「外部レンダラー」「サードパーティ製レンダラー」などと呼ばれます。

外部レンダラーは単体提供(スタンドアローン)もありますが、CGソフトに組み込んで使える統合プラグインも合わせて提供されていることが一般的です。

外部レンダラーはすべてのCGソフトに対応しているわけではなく、また同じレンダラーでもCGソフトごとに対応状況(実装している機能など)が異なる場合があります。

ワンコ先生

ワンコ先生

バイアス(Biased)とアンバイアス(Unbiased)

レンダラーは「バイアス(Biased)」と「アンバイアス(Unbiased)」にわけられます。

ワンコ先生

ワンコ先生

菊千代

菊千代

ワンコ先生

ワンコ先生

参考 Should your renderer be biased or unbiased?LinkedIn

参考 What’s the difference between biased and unbiased render engine?DreamLight 3D

参考 Rendering Terminology Explained Biased vs. Unbiased, Reyes, and GPU-AccelerationLifewire

バイアス・レンダラー

バイアス・レンダラーは様々な設定が可能なため、例えばフォトリアルな表現をしたいが計算時間は抑えたいという場合、微調整も可能です。

品質、レンダリング時間など、重視したいことを優先できますが、設定には慣れが必要になります。

アンバイアス・レンダラー

物理的により正しい計算を行うのが、アンバイアス・レンダラーです。

細かな設定をしなくてもレンダリングできるメリットがありますが、バイアスなレンダラーと比較すると、より計算時間がかかります。

レンダラーで利用されるCPUとGPU

ワンコ先生

ワンコ先生

菊千代

菊千代

ワンコ先生

ワンコ先生

GPUレンダラーはレンダリングが非常に高速。GPUのハードウェア性能が高いほどレンダリング速度の高速化も見込めますが、GPUに搭載されたメモリ(VRAM)容量が少ないとレンダリングできないこともあります。

またNVIDIAのGPUに対応しているGPUレンダラーが多いため、AMDのGPUが搭載されているMacユーザーは、GPUレンダラーの恩恵をあまり受けられません。

しかしながら、AMD製のレンダラー(Radeon ProRender)が、Cinema 4DやMODOに標準搭載されたり、幾つかのレンダラーがAMDにも対応したりと、状況は変わりつつあります。

参考 GPU への投資がレンダリング速度の向上に直結 ポリゴン・ピクチュアズに聞く GPU レンダラ「Redshift」の実績とはCGWORLD

主なレンダラー

CG関連メディア、SNSなどで目にすることが多く、使用事例も豊富と感じられるレンダラーをまとめました(独断と偏見に基づくものです)。

Arnold

ArnoldはAutodeskがSolid Angleから買収したアンバイアスなレンダラーで、Mayaは標準レンダラーとして利用可能。3DS Maxもベータ版のプラグインがリリースされました(2018年6月現在)。

他にもCinema 4D、Houdini、Katana、Softimage用プラグインが提供されています。

2019年3月にGPU版のベータがリリースされました。

参考 What’s Arnold? Arnoldレンダラーとはなにか?基本から説明します!AREA JAPAN(Autodesk)

Cycles

CyclesはBlender projectによって開発されているアンバイアスなレンダラーで、Blenderは無料で利用可能。

他にはPoser、Rinoceros内でCyclesが利用できるプラグインが提供されています。また、Cinema 4Dと3DS Max用のプラグインも利用可能です。

CPUとGPUが利用でき、GPUはNVIDIA(CUDA)とAMD(OpenCL)に対応しています。

Maxwell Render

Maxwell Renderは、アンバイアスなレンダラーでCPUとGPUの両方に対応。

バージョン3までは、各種CGソフト向けの統合プラグインが無料で利用できましたが、バージョン4でこれらが有料化されました。複数のCGソフトでMaxwell Renderを利用する場合、個別に購入する必要があります。

開発元のNext Limitは、流体シミュレーションソフトRealFlowの開発元としても有名です。

OctaneRender

OctaneRenderは、アンバイアスなGPUレンダラー。バージョン3までは、NVIDIAのGPUにのみ対応していましたが、バージョン4からはAMDのGPUもサポート。

追記(2018年6月15日):

記事公開時にバージョン4からはAMDのGPUをサポートと書いていましたが、現時点では確実とは言い難いので訂正させていただきます。申し訳ありません。

開発元のOTOYは、iMacでOctaneRenderを動作させるデモを2017年のSiggraphでも公開しています。(デモではBoot campを使って、MacにWindows10を入れて動かしています)

OTOYはOctaneRenderをAMD搭載のMacで動作させることに積極的に取り組んでおり、Twitterでも優先度が高いと発言しているため、バージョン4からの対応に期待したいですね。

スタンドアローンだけでなく、Maya、3DS Max、Blender、Rinocerosなど、数多くのCG・CADソフト向けの統合プラグインを提供しており、特にCinema 4Dユーザーに人気があります。

Redshift

Redshiftは世界初の完全GPUレンダラー。バイアスで、ハイエンドなプロダクション向けの製品。

Maya、3DS Max、Cinema 4D、Houdini、Katana向けの統合プラグインを提供しています。

Cinema 4Dの開発元であるMaxonは、2019年4月にREDSHIFT RENDERING TECHNOLOGIES買収を発表しました。

RenderMan

世界トップクラスのCGアニメーション制作会社である、Pixarが開発したレンダラー。現在は別のレンダラーも採用しているPixarですが、引き続きRenderManも利用されています。非商用であれば、無料で利用可能です。

V-Ray/V-Ray Next

V-Rayは、統合系CGソフト利用者全般に人気のバイアスなレンダラー。

3DS Maxの対応がもっとも早く、最新版であるV-Ray Nextは3DS Max向けがもっとも早く発売が開始されました。

GPUメーカーのレンダラー

GPUは、GPUレンダラーの躍進に加えて仮想通貨のマイニング需要などもあって需要は増える一方です。GPUメーカーも独自にレンダラーを開発しています。

NVIDIA Iray

NVIDIA Irayは、GPUを開発しているNVIDIA製のアンバイアスなGPUレンダラー。プロダクトデザイン、建築、照明デザイン、デジタルフォトグラファー向けに開発されました。

CATiA、Substance DesignerとSubstance Painter、SOLIDWORKS VISUALIZEなど複数のソフトウェアで統合利用されています。

NVIDIA IRAY FOR CINEMA 4Dは、2017年11月に新規提供が終了しており、サポートも2018年11月19日まで。

Iray for Maya、Iray for Rhinoなどのプラグイン製品は、Iray統合パートナー企業に譲渡されました。

参考 NVIDIA アドバンスド レンダリング プラグイン製品の移行

NVIDIA Mental Ray

Mental Rayのスタンドアローン版、Mayaと3DS Max用のプラグインは、2017年11月に新規のサブスクリプション提供が終了。

既存ユーザーはNVIDIAのアドバンスドレンダリングフォーラムから、サポートとソフトウェアの更新を受けられます。

Radeon ProRender

CPUやGPUを開発しているAMD製のアンバイアスなGPUレンダラー。2017年にCinema 4D R19に標準搭載された後、MODOにも搭載されることが発表されました。

Mayaなど、その他のCGソフト向けのプラグインも提供されています。

ゲームエンジンのリアルタイムレンダラー

ゲーム開発環境に搭載されているリアルタイムレンダラーは、驚くほど美しい描画が可能になっており、建築ビジュアライゼーションや映画、VRなどの分野でも利用されています。

代表格はUnityとUnreal Engineで、両ソフトともに複数のCGソフトとの連携が可能です。

Unity

Unityは、初心者や学生、趣味のユーザーには無料で提供されています。プロの利用は有料(サブスクリプション)です。

Unreal Engine

Unreal Engineは無料で利用可能。一定の売上を超えた場合に5%を支払うというビジネスモデルになっています。

Enlighten

Enlightenは、グローバルイルミネーション(GI)をリアルタイムに処理するミドルウェア。

Unityでは標準のリアルタイム・グローバルイルミネーション技術として組み込まれており、Unreal Engineでもインテグレーション可能。2017年5月にシリコンスタジオが権利を取得しました。

ポストプロダクションなどが自社開発したレンダラー(非売品)

ポストプロダクションやアニメーションスタジオが独自開発した、非売品のレンダラーがあります。

Hyperion

Hyperionは、ディズニー・アニメーションが開発したレンダラー。

CGアニメーションからフォトリアルまで幅広く高品質なレンダリングが可能で、ウェブで紹介されている画像からは、その品質の高さがわかるでしょう。

Hyperionで採用されているパストレーシングについて解説した動画も公開されています。

参考 HyperionWalt Disney Animation Studios

Manuka

Manukaは、ロード・オブ・ザ・リングやアバターなどのVFXを手がけたことでも有名なWetaが開発したレンダラー。

「猿の惑星:新世紀(ライジング)」では、複数の映像にManukaが採用されました。

開発が終了したレンダラー

数多くの会社がレンダラーを開発していますが、中止を発表するメーカーも出てきています。

FurryBall RT(2018年6月 開発中止を発表)

FurryBall RTはGPUレンダラーで、Maya、3DS Max、Cinema 4D向けのプラグインを提供。

残念ながら、本記事執筆中の2018年6月に開発中止が発表されました。

Maneki(2020年2月時点で提供元が確認できず)

Manekiは、Maya用のトゥーン&アウトラインレンダラーです。

追記(2020年2月4日):リンク先のサイトにアクセスできなくなっており、販売代理店のクレッセントで商品を見つけることができませんでした。提供が終了されているかもしれません。

U-RENDER(2022年10月 開発終了を発表)

U-RENDER(以前の名前は、Tachyon Render)は、Cinema 4D向けのリアルタイムレンダラー。2018年8月現在、ベータ版を無料で試せます。

U-RENDERは、2022年10月に開発終了が発表されました。

その他のレンダラー

Artlantis

Artlantisは、建築家やデザイナー向けのスタンドアローンレンダラー。オプションとしてMaxwell Renderのエンジンが利用可能です。

CentiLeo Renderer

CentiLeo Rendererは、現在開発中のアンバイアスなGPUレンダラーで、まだ販売はされていません(2018年6月現在)。

3DS MaxとCinema 4D向けのプラグインがあり、両ソフトのアルファ版が利用可能です。

Corona Renderer

3DS Max向けのアンバイアスなレンダラー。ソフトウェア販売以外に、3DS Max向けのクラウドサービスも提供中。

Cinema 4D向けも開発中で、ベータ版が利用可能です(2018年6月現在)。

Cinema 4D版が、2019年1月にリリースされました。

FluidRay

FluidRayは、主に建築やプロダクトデザイン向けのアンバイアスなレンダラー。

リアルタイムレンダリングや操作の簡単さが売りになっています。

Guerilla Render

Guerilla Renderは、アニメーションやVFX業界に向けに開発されたレンダラー。スタンドアローンのみ。

CGモデルの見た目を決定する、ルックデベロップメント(look development)や、ライティングに強いのが特徴。1ライセンスだけなら無料で、商用利用も可能。機能制限は無し。

Indigo Renderer

Indigo Rendererは、アンバイアスなGPUレンダラー。Cinema 4D、SketchUp、3DS Max、Blender、Revit向けのプラグインが提供されています。

KeyShot

Keyshotは、リアルタイムでフォトリアルな描画ができることが強みのアンバイアスなレンダラー。

プロダクトデザインのビジュアライゼーションが得意な印象。スタンドアローンですが、開発元のLuxionからはMaya、3DS Max、Cinema 4DなどのソフトからKeyshotにデータを書き出すためのプラグインを提供。

複数のサードパーティからもプラグインが提供されており、その中にはZBrushも含まれます。

MARMOSET TOOLBAG

MARMOSET TOOLBAGは、リアルタイムレンダラーです。

NOX Renderer

NOX Rendererは、アンバイアスなレンダラー。2014年8月にオープンソース化が発表されました。

POV-Ray

POV-Rayは、オープンソースのレンダラー。Wikipediaによると開発が始まったのは1980年代からで、歴史のあるレンダラーです。

THEA Render

THEA RenderはCPU、GPU両対応のレンダラーで、バイアス、アンバイアスの両方に対応(2つのレンダリングエンジンがある)しています。

スタンドアローンの他に、Cinema 4D、SketchUp、Blender、Rhinoceros向けのプラグインあり。Blenderは無料で利用可能。

Light Tracer Render

Light Tracer Renderは、アンバイアスなGPUレンダラー。リアルタイムプレビューは非常に高速。ウェブブラウザ版は無料でほとんどの機能を使うことができ、またスタンドアローン版は手頃な価格です。

かなり新しいレンダラーのため機能的に足りていない部分もありますが、開発のスピードは速く、レンダリングも高品質なため今後に期待できます。

詳細はレビュー記事をご覧ください。

付録:レンダラー一覧

本記事で紹介したレンダラーの一覧です。